2017

惠州民歌|客家山歌條條唱出郎心事,聲聲唱出妹衷腸!

發布者: 最美惠州 瀏覽次數: 1208

惠州是個客家、閩南、本地、白話、軍聲等多語言并存地方,但客家人居多,尤以沿江和山區為客家人密集居住地。但凡有客家人居住的地方,必然就有朗朗上口、興味無窮、風格獨特的客家山歌,并且廣為流傳,婦孺皆知。作為一種特定的為群眾所喜聞樂見的藝術形式,是值得我們去發掘、去研究、去欣賞、去傳承的。

相傳最早在西晉末永嘉年間(四世紀末),至唐末(九世紀末)及南宋末(十三世紀末),居住在黃河流域部分居民因避戰亂而大舉渡江南遷,經過歷史上這三次大遷移,分別在江西,附件,廣東等地居住,成為客家人。

客家山歌的形成,大概是以思想感情交流為內容,以唱歌的形式而逐漸發展的。客家人南遷后,大多住在山上,靠耕山(俗稱“打山工”)為生,耕山人之間因山山相隔,無法詳細傾談,為交流方便,于是用“歌”的形式,以簡明精煉深刻明了的幾句歌詞來表達,也是互通聲氣,久而久之,便形成了一種習慣。也由于“山歌舍得自家曉,唔使撿錢街上買”的緣故而一傳十十傳百地快速傳播開來,更由于這種交流方式簡捷方便且是一種娛樂,避免了面對面交流的一些弊端,如有些話難以啟齒等,因此客家山歌快速、廣泛的傳播不是沒有道理的。這也是客家山歌歷久不衰的原因吧。

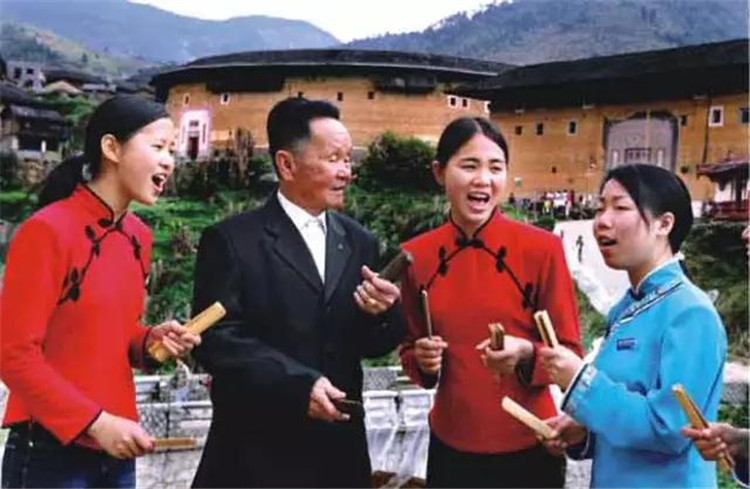

來到多祝鎮,這里,幾乎每天晚上,都有一大幫上了年紀的人在這里不約而同的聚集在一起,他們聚集這里唱多祝的客家山歌,男女對唱,從他們那認真專注的表情中可以看出,這是他們的晚年生活的樂趣之一,可以說是樂在其中,其樂融融。

客家山歌種類很多,涉及方方面面,但情歌為多。“正月過開二月來,到處花園有花開。桃花來尋李花嬲(一起玩),可惜中間少只梅(媒)。”“好酒一杯也夠醉,好花一朵滿頭香。有情一只也夠嬲,無情白只也平常。”有的山歌歌手更厲害,幾乎每一種動、植物都可以用來比擬,客家山歌之妙就妙在這里。“一朵紅花在路生,花又紅來葉有青。柬(這么、這樣)好紅花哥唔識,手扳花樹問花名。”“一朵紅花在高山,坑又深來路又彎。想變蜜蜂飛過去,蜘蛛結網又來攔。”這類表意的山歌不勝枚舉,而有的直敘的也唱得非常好。“蝴蝶見花就愛采,畫眉見蜢就飛低。我系深山鳥雀仔,挑身攔路等妹來。”聽到這些山歌,真的叫人佩服。客家人民創造了山歌文化,而且通俗易懂,易記易唱,表意深刻,比喻恰當,就是現代的一些詩人,也許都會覺得自愧不如。

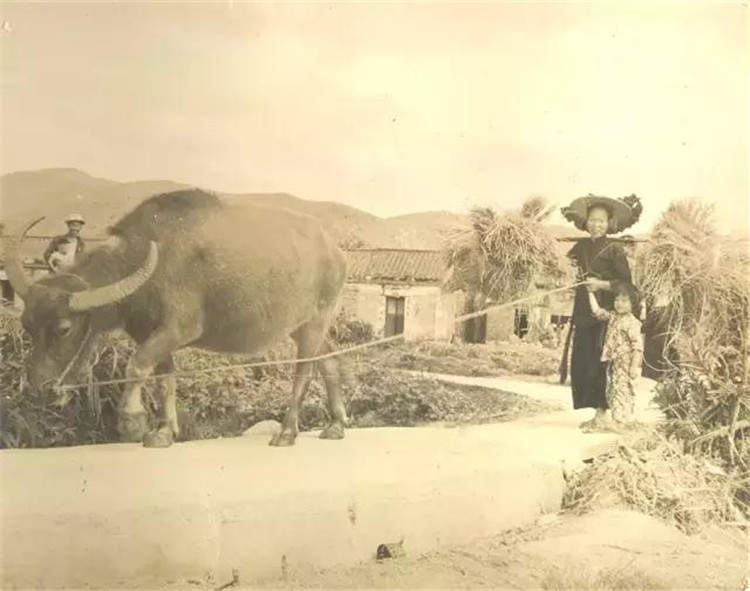

客家山歌源遠流長,傳播之久,流傳之廣,正是由于她為客家人所喜聞樂見而得以延續。客家山歌采用五聲音階,調式一致,一般為四句二十八字,也有五句式和六句式的,易記易懂易唱,隨口而出,隨心所欲,且寓意深刻,客家山歌一般以”直敘“和“表意”兩種表現形式為主,詩歌的表現手法,比興手法等發揮得淋漓盡致,因而很快在客家地區廣泛流傳。這因當時社會落后,群眾沒什么娛樂也有一定的關系。但時至今日,現代的今天,在客家人聚居的農村,山區,客家山歌也還在廣為流傳,就連一些“掌牛仔”(放牛娃)也能隨口哼出幾首動聽的客家山歌來。這正是它的歷史價值所在。客家山歌,歷經了千百年迄今還廣為流傳,實在是客家人的一筆歷史財富,也是我國文化遺產鐘的一筆寶貴財富,在我國文藝百花園里具有一定的文學價值。這也證明這鐘娛樂形式的生命力是非常旺盛的,也是我們客家人創造的一種精神食糧。

客家山歌是豐富多彩的,如果加以細致分類,恐怕不下百種,在這短短的介紹里,也只能表達客家山歌的幾個種類而已,實在表達不了多少。“高山頂上種布驚,唔使淋水也會生。只要兩人心甘愿,唔使媒人也會成。”“郎愛交情講過來,愛學山伯祝英臺。錢財相貌唔緊要,總愛生死做一堆。”

客家山歌作為一種歷史悠久的民間文學,她的歷史價值是不可低估的,惠州是以客家人為多的地方,應認真地加以系統地采集、發掘、整理,摒棄其不健康的低俗的成份,取其精華并為之發揚光大,亦是我們現代客家人的職責所在。